メンタリストDaiGoさんの『超決断力』は、決断力が高まる考え方がわかる本。

クネビンフレームワークで決められない状況を4つに分類し、

それぞれに合った対応が紹介されています。

ひと口に「なかなか決められない」、「迷ってしまう」といっても、

・背中を押してほしいとき

・ロジカルな説明やデータで納得したいとき

・どこから手をつけていいかわからないとき

など、状況はさまざまですよね。

クネビンフレームワークの使い方が身近な例で紹介されているので、

実践的でわかりやすいです。

『超決断力』はこんな人におすすめ!

・決断までに時間がかかる人

・自分の決断に自信が持てない人

・クネビンフレームワークについて知りたい人

誰でも自分の決断に後悔したくないですし、より良い選択をしたいと思いますよね。

ビジネスの場面だけでなく、人生のあらゆる決断で活用できる内容でした。

![]()

ここまで日常に使えるように説明しているところがこの本の良い点だと感じました。

この記事では『超決断力』の要約と感想を紹介します。

『超決断力』はAmazonAudibleの無料体験で読めます。

✅30日間の無料体験で何冊でも聴き放題!

✅月額1500円(ビジネス書1冊で元が取れる)

✅手が離せないときに耳から学習できる

目次

『超決断力』の要約:3つのポイント

★『超決断力』の要約ポイント★

・決断のルールを決めて脳の負荷を減らす

・クネビンフレームワークで決断できない状況を4つに整理する

・決断ミスを減らす&決断力を上げるテクニックを活用する

1つずつ紹介します。

決断のルールを決めて脳の負荷を減らす

決断のルールが明確で、何度も決断し慣れていると、

最小限の負荷でほぼ自動的に決断が下せるようになります。

負荷を減らすのがなぜ大切かというと、

どんな人でも1日に決断ばかり続くと脳が疲れてミスをしてしまうからです。

ウィルパワー(意志力)は有限と言われますよね。

・意志力とは、注意力や感情や欲望をコントロールする能力

・意志力を高める方法を知る=自分はどう失敗するかを理解して失敗を避ける

![]()

決断のルールは”決断のものさし”と表現されていました。

”決断のものさし”を複数持っておいて即断⇒結果に応じてものさしを改善

のループを繰り返すと、自分にとって最善の決断ができるものさし(決断のルールや軸)ができます。

![]()

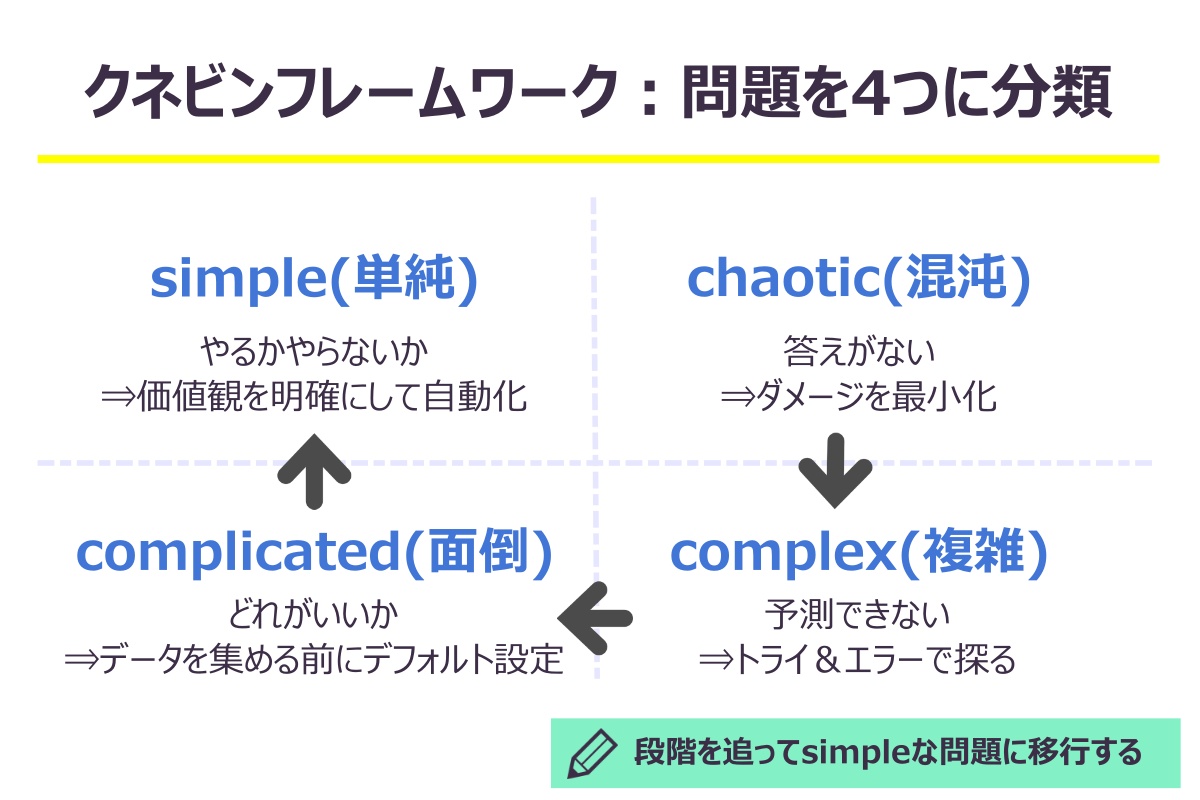

クネビンフレームワークで決断できない状況を4つに整理する

クネビンフレームワークで問題を4つのタイプに分類することで、

各状況のときにどのように対処すればよいかわかります。

simple(単純)なやるか・やらないかで迷っている状況では、

価値観を明確にした上で自動化を考えます。

自動化は1度やればもう決断しなくて済むようにすることです。

![]()

選択肢がたくさんあってcomplicated(面倒)な状況では、

データを集める前に決断の軸を決めましょう。

具体的にはデフォルト設定で仮の決断を用意します。

仮の決断について、どんなデータがあったら決断がくつがえるかという観点で、

データを集めていきます。

![]()

complex(複雑)のように理想はあるけど不確定要素が多くて決断できないときは、

良さそうな選択肢を試して経験を積みながら直感に頼ります。

『思考の整理学』に、アイディアが思い浮かぶのは三上(馬上、枕上、厠上)とあったのを思い出しました。

移動中、寝る前、トイレのときにアイディアが浮かぶという意味です。

![]()

最後のchaotic(混沌)な状態で大切なのは、

ダメージを最小限に抑えるために問題の本質を見極めることです。

そのために使えるのがHARMの法則です。

人間の悩みの9割はこの4つに分類されます。

Health :健康、外見

Ambition:社会的な成功

Relation :人間関係

Money :お金

たとえば転職についてどうしてよいかわからなくなったとして、

・今の会社に居続けると健康が不安

・理想の仕事に就きたい

・家族との時間を持ちたい

・収入を上げたい

など、自分が何を問題と思っているかは変わりますよね。

![]()

試せる選択肢があるcomplex(複雑)の状態を目指しましょう。

決断ミスを減らす&決断力を上げるテクニックを活用する

『超決断力』では、決断ミスを減らす7つのテクニックと決断力を上げる4つのテクニックが紹介されています。

この本で初めて知ったものの中から2つ紹介します。

1つ目はすぐにできそうなテクニックです。

決断した後を想像し、ネガティブな要素を含めたエピローグを書く p.214

1年後から今を振り返る形で、いろいろ困難があったけど乗り越えて成功したストーリーを考えてみるのです。

![]()

今見えていなかった課題や他の選択肢も浮かび、視野が広がります。

2つ目はすぐ実践できるわけではありませんが、ちょっと意外なテクニック。

上質な文学作品を読む機会が多い人は、客観的に見て本人にとってより良い決断を下せる可能性が高くなる…という研究データがあります。 p.240

なぜ小説などの文学作品を読むと決断力が高まるのかというと、

認知的完結欲求が下がるからです。

認知的完結欲求:結論が決まっているものを好む、白黒はっきりつけたい

認知的完結欲求が高い人はモヤモヤした状態に耐えられず、結論を出す段階でないときでも結論を急いでしまいます。

分かりやすい勧善懲悪・エンタメ系の小説よりも、解釈や考察の余地がある小説が決断力を上げてくれるそうです。

この本で取り上げている研究では、

『日の名残り』や『秘密の同居人』が例として挙がっていました。

![]()

今まで読んだ中で一番、”モヤモヤ”と”面白かった”が同居していました。

興味がある人はぜひ一度読んでみてくださいね。

認知的完結欲求が低いとは、消極的能力(ネガティブケイパビリティ)が高いとも言えます。

消極的能力(ネガティブ・ケイパビリティ):

不確かな状態・モヤモヤした状態のまま受け入れられる能力

『超決断力』を無料で読む方法

『超決断力』は耳で聴けるオーディオブックがあります。

Amazon Audibleの無料体験を活用すれば無料で読むことができます。

いつでも解約が可能なので、気軽に体験してみてくださいね!

⇓⇓登録手順や解約手順はこちら!

参考記事:【Amazon Audibleの無料体験はかんたん】12万冊以上の本が聞き放題で効率的に読書できる

『超決断力』の感想:心に残ったポイント

『超決断力』を読んで、個人的に心に残ったポイントを紹介します。

未来を読むことは誰にもできません。

大切なのは今この瞬間、あなたが納得できる決断ができるかどうかなのです。 p.26

序章の締めの部分です。

より良い決断をしたいと誰もが思いますが、どんなにデータを持っている人も知能が高い人も、

100%未来がわかることはありません。

”答えのない問いだったら、自分の選択を正解にするしかない”

というのが、わたしの決断に対する価値観です。

![]()

自分の価値観に近かったので、「この本は合うかもな~」と序章でワクワクしました。

簡単にまとめてしまえば、自分の求めていることをよく知っている人は後悔しない最善の決断ができるということ。 p.138

決断力を高めるには、自分の価値観を知ることが大切です。

どんな決断が最善なのかは人によって違います。

自分にとって最善か=自分の価値観に合っているかとも言えます。

自分の価値観を探るために、この本ではスタンフォード大学のエドワード・ケログ・ストロング・ジュニア名誉教授がまとめた「自分の情熱を知るための10の質問」が紹介されています。

1つ紹介すると、

”もし、あなたの寿命が残り1年だとしたら、どのように過ごしますか?”(p.136)。

![]()

自分がどういう状態なら幸せかを知らずして幸せにはなれないですね。

そこで、決断を下す前に「自分は今、重要な情報を把握していないのではないか?」と自問自答しましょう。(中略)そもそも完璧がありえないのに、熟知していると思い込むと、視野が狭くなります。特に新しい情報、新しい可能性が目に入らなくなってしまうリスクが高くなるのです。 p.228

謙虚な姿勢・知らないことがたくさんあるという前提に立つのが、

バイアスに惑わされないコツです。

知らないことがあるからと言って、すべての情報を集めるのは不可能だし時間がかかります。

知らないことがあっても最善の選択はできる、

最善の選択のためには謙虚に、視野を狭めないように意識するということです。

『超決断力』の次に読むなら?おすすめの本3選

『超決断力』とあわせて読みたい3冊を紹介します。

①『生産性』

決断の質とスピードは生産性に大きく影響します。

まず仮説を持つ・ポジションを取る等、共通点も多かったです。

参考記事:本の要約『生産性』:マッキンゼー流の生産性の考え方がわかる【研修、資料、会議】

②『エフォートレス思考』

『エフォートレス思考』の中でくり返されるメッセージは、

努力=美徳ではないということ。

そもそも決断をしなくていいように仕組み化するのはとてもエフォートレスです。

参考記事:『エフォートレス思考』の要約:いちばん大事なことをいちばん簡単にやるには?

③『NOISE』

判断エラーの1つ、ノイズを理解して予防し、判断の質を高めよう!という本。

ノーベル経済学賞をとったダニエル・カーネマン他が書いています。

![]()

判断の手続きなど制度をつくる人は必読です!

事例では公務員、裁判官、警察官、経営者、医者などが取り上げられています。

参考記事:『NOISE』の要約まとめ:判断のノイズを減らすには?【ダニエル・カーネマン】

まとめ:『超決断力』で決断の質とスピードを上げる

・自分に合った決断のルール(ものさし)で決断の負荷を減らす

・クネビンフレームワークで問題の状況に応じた対応をする

・決断ミスを減らすには視野を広げる/バイアスを外すテクニックが有効

・小説は認知的完結欲求を下げて決断の質を高める

・自分の価値観を知るのが最善の決断の土台

個人的に、DaiGoさんの本の中で1番おすすめの本です

![]()

決断力を上げるためにぜひ読んでみてくださいね!

★今回紹介した本★

★Daigoさんの本の要約★

参考記事:『人を操る禁断の文章術』の要約まとめ:心理学・メンタリズムを使った人を動かす文章とは

★読書好きな人におすすめのサービス★

・Amazon Kindle Unlimitedで電子書籍を無料体験

・Amazon Audibleで聴く読書を無料体験

電子書籍で多読したい!人にはAmazon Kindle Unlimited!

定価より安くてコスパがいいです。

時間がないけど読書したい人にはAmazon Audible!

手が離せないときにも耳で読書できます。

![]()

無料体験後はいつでも解約可能です!

⇓⇓登録手順や解約手順はこちら!

参考記事:【Amazon Audibleの無料体験はかんたん】12万冊以上の本が聞き放題で効率的に読書できる

★さくっとインプットしたいなら本の要約サービスflier(フライヤー)★

読み放題のゴールドプランが7日間無料で試せます。

参考記事:本の要約サービスflier(フライヤー)の料金プランはどれがおすすめ?【お得に試せる】

本業の会社員では研修講師やファシリテーターをしています。コーチングも提供しているので興味がある方はぜひご検討ください。

自分を信じて行動が続けられる方法:コーチングを受けてみませんか?

自分を信じて行動が続けられる方法:コーチングを受けてみませんか?